Au cœur des tourmentes révolutionnaires, alors

que la France se déchirait entre les idéaux républicains et les loyautés

monarchiques, une ombre de révolte s’étendait sur les terres de l’Ouest. La

Chouannerie, cette insurrection farouche, mêlant ferveur catholique et

attachement viscéral à la couronne, embrasa les campagnes de Bretagne, du

Maine, de l’Anjou et de Normandie. Dans ces contrées, les chouans, ces

combattants de l’ombre, menaient une guerre sans merci, une guérilla sournoise

où chaque bosquet, chaque village, pouvait devenir le théâtre d’une embuscade.

Même les cantons paisibles de Normandie, jusqu’à l’est du Calvados, furent le

théâtre de ces luttes sanglantes.

En cette année 1795, sous le Directoire, les

commissaires du pouvoir exécutif incarnaient l’autorité centrale dans les

provinces. Ces hommes, envoyés par Paris, veillaient à l’application des lois,

surveillaient les administrations locales, et représentaient, souvent au péril

de leur vie, la main ferme du gouvernement. Antoine Monin, commissaire du

canton de Creully, était l’un d’eux.

La nuit du 9 Nivôse an IV

La lune, pâle et froide, éclairait à peine les

ruelles endormies de Creully lorsque, dans la nuit du 30 décembre 1795, un

silence lourd s’abattit sur la maison d’Antoine Monin. Minuit approchait.

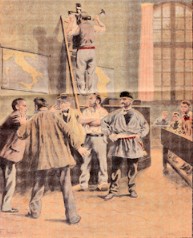

Soudain, des ombres silencieuses, armées jusqu’aux dents, encerclèrent la

demeure. Une troupe de chouans, certains à pied, d’autres à cheval, s’était

rassemblée dans l’obscurité. D’un côté, ils escaladèrent les murs du jardin,

grimpant avec l’agilité de prédateurs, avant de se glisser dans la cour par le

presbytère voisin. De l’autre, des coups sourds retentirent : des haches

s’abattaient sur la porte donnant sur la rue, qui céda bientôt sous la violence

des assaillants.

|

| La parcours des assaillants |

Antoine Monin, maître des lieux, se présenta le

premier devant eux. À peine eut-il le temps de croiser leurs regards que des

coups de feu claquèrent, suivis du sifflement des sabres et des baïonnettes. Il

s’effondra, transpercé, le corps déchiré par la lame et le plomb. Dans un

souffle, il murmura, comme un dernier adieu au monde : « Je suis mort ! »

Ces mots, prononcés dans l’agonie, résonnèrent

comme un glas dans la nuit. Sa mère, une vieille femme de soixante-dix hivers,

ne put retenir son désespoir. « Ah ! Vous m’abîmez, mon pauvre fils ! »

s’écria-t-elle, la voix brisée par l’horreur. Mais les chouans, impitoyables,

ne lui laissèrent pas le temps de pleurer. Elle subit le même sort que son

enfant, fauchée par la même rage meurtrière.

|

| C'est au premier étage que le drame eut lieu. |

Monin, blessé à mort, tenta de se traîner jusqu’à

sa chambre, laissant derrière lui une traînée de sang sur le sol. Les

assaillants, déterminés à achever leur œuvre, exigèrent de sa fille un fusil.

Tremblante, sous la menace, elle leur tendit l’arme fatale. Sous ses yeux

horrifiés, son père, déjà couvert de blessures, reçut le coup de grâce. Autour

de lui, six enfants, figés par la terreur, assistèrent à la scène. L’aîné, âgé

de seulement seize ans, échappa de justesse à la mort : un coup de fusil, tiré

à bout portant, le manqua d’un cheveu.

L’Innocent et le Coupable

Dans les jours qui suivirent, les soupçons se

portèrent un instant sur François Le Lubois, un jeune homme de dix-huit ans,

fils du juge de paix. La veille du drame, il avait confié à un tailleur du

bourg : « Je sais que les chouans viendront à Creully sous peu. » «

Ils sont donc nombreux ? » avait demandé l’homme, intrigué. « Oh ! Oui,

il y en a bien un mille dans la contrée, » avait-il répondu, sans mesurer

la portée de ses paroles.

|

| C'est au premier étage que le drame eut lieu. |

Mais Le Lubois put prouver son innocence. Un

alibi solide le disculpa, et il fut relâché. En revanche, l’un des chouans fut

reconnu par la fille de Monin : Jean-Baptiste Ameline, fils aîné d’un meunier

d’Amblie. Ce soir-là, il portait des moustaches postiches, comme pour

dissimuler son visage sous un masque de trahison.

La cause d’une mort annoncée

Antoine Monin n’était pas un homme ordinaire.

Maire de Creully et commissaire du Directoire exécutif, il avait récemment

dénoncé deux déserteurs. Pire encore, il passait pour avoir transmis au

département la liste des jeunes gens de la première réquisition, ces fils de la

terre arrachés à leurs foyers pour servir la République. Ce fut là, sans doute,

la cause secrète de sa perte. Les chouans, assoiffés de vengeance, avaient fait

de lui une cible.

Fils d’Antoine Monin, ancien bas officier de

dragons, il était l’héritier d’une lignée marquée par l’honneur. Son père,

décédé à soixante-quatre ans, avait été le dernier à reposer dans l’ancien

cimetière de Creully, entre les halles et l’entrée du château, le 14 avril

1787. Désormais, les Monin gisaient ensemble dans le cimetière de la commune,

sous une pyramide de granit quadrangulaire, dressée comme un défi silencieux au

temps. Les plaques qui portaient jadis leurs noms et les dates de leur passage

sur cette terre avaient disparu, emportées par les outrages des années. Mais

leur mémoire, elle, demeurait, gravée à jamais dans le marbre sanglant de

l’Histoire.

Épilogue : Une nuit qui ne s’efface pas

Ainsi s’éteignit, dans la violence et

l’injustice, la vie d’Antoine Monin. Son histoire, tragique et poignante,

rappelle les heures les plus sombres de la Révolution, où la peur et la haine

dictèrent le destin des hommes. Creully, ce bourg paisible, garda longtemps la

trace de cette nuit maudite, où la folie des hommes fit couler le sang des

innocents. Et si les pierres des vieilles maisons ne parlent plus, les murmures

du vent, parfois, semblent encore porter les derniers mots d’un père mourant : «

Je suis mort ! »